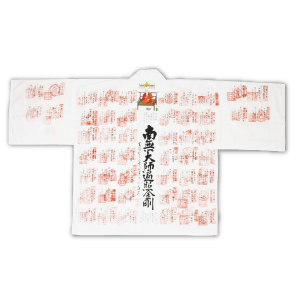

遍路姿

白装束が基本です。(少し略される方は洋服の上に白衣と輪袈裟を着け、白の靴でも良いでしょう。)

袈裟は必ず着用し、杖、念珠そして納経帳も必ず持ちましょう。

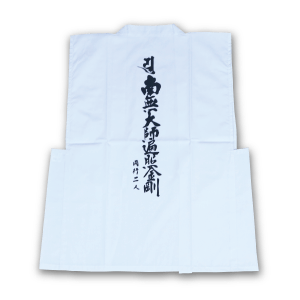

洋服でお参りの方も、上から「南無大師遍照金剛」とお大師さまのご宝号が書かれた白衣を着けましょう。

衣装を整える事でお参りに対する気持ちや、心構えが、随分と変わるものです。

網代傘・菅傘(あじろがさ・すげがさ)

日光や風雨から頭部を守るもので、笠には「迷故三界城」「悟故十方空」「本来無東西」「何処有南北」と「同行二人」と「お大師様を表す梵字」が書かれています。一般的には梵字が前になるようにかぶります。読みは『迷うが故に三界は城、悟が故に十方は空、本来は東西は無く、何処に南北有らん。』です。また笠に被せるカバーや顎紐の着脱を簡易にする用品などもあります。

袖無し白衣(そでなしはくえ)

主に夏用として用いられますが、冬場の上着の上から羽織ることもできます。

白衣・笈摺(はくえ・おいずる)

白衣にご朱印を受ける方は道中衣(自分が着るもの)と判衣(ご朱印を受けるもの)の2着を用意します。浄土へ旅立つときはお大師様に導いていただくために、また浄土への通行証でもあります。お一人お一人がお持ちください。

御詠歌(ごえいか)入り白衣

通用の白衣に朱印が捺しやすいように、各札所の番号、寺院名、御詠歌が予め印字されています。 主に朱印用に用いますが、着用しても問題ありません。

金剛杖(こんごうつえ)

古来より道中の歩みを助けてくださる金剛杖は、お大師さまの象徴(お大師さまそのもの)として考えられてきました。道中の精神的な支柱となります。また、橋の上では杖をつかない慣習があります。

各札所にそれぞれ杖置き場が設置されていますので、他の参拝者の迷惑にならないように所定の場所に杖を置きましょう。

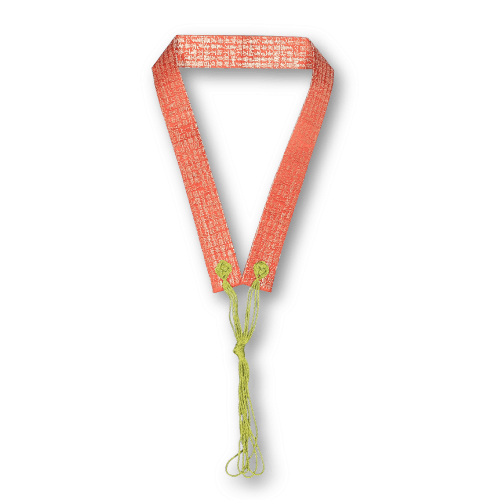

架娑(けさ)

仏様をお参りする際は法衣である袈裟を着用しましょう。(写真は輪袈裟)

輪袈裟をつけてお参りされている方が一般的です。

袈裟には、たくさんの種類がございますので、霊場(札所)または菩提寺にご指導をうけるのが好ましいでしょう。

輪袈裟留め(わげさどめ)

輪袈裟を白衣に容易に固定する金具です。

写真の左側は前面で留めるタイプで、右側は襟元で留めるタイプです。

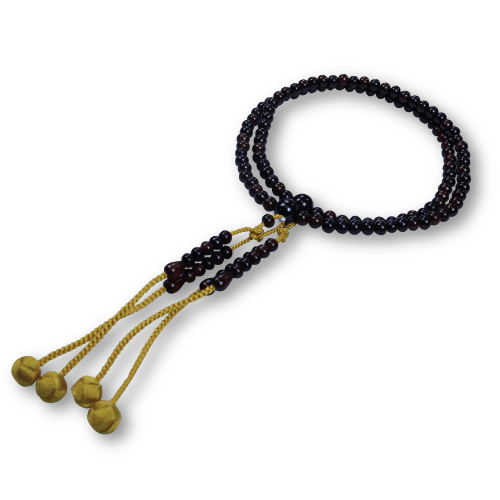

念珠(ねんじゅ)

数珠(じゅず)ともいいます。袈裟同様、仏さまをお参りする際は必ず持ちましょう。

念珠にもたくさんの種類がございますので、霊場(札所)または菩提寺にご指導をうけるのが好ましいでしょう。

念珠袋(ねんじゅぶくろ)

持ち運びの際に念珠を入れる袋で、保護の役目もあります。入れておくと鞄の中で絡まりにくく、粗末になりません。

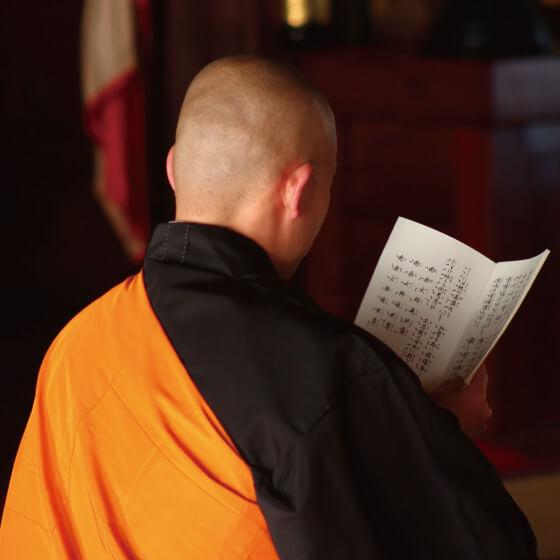

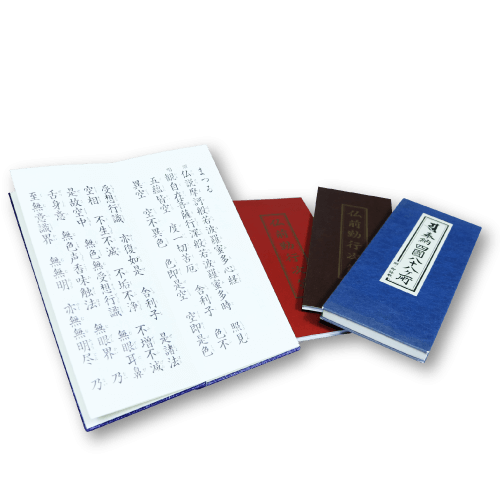

経本(きょうほん)

遍路をするということは、各札所のご本尊さまとお大師さまにお経を奉納することです。

経本は忘れずにお持ちになってお参りをしましょう。

頭陀袋(ずたぶくろ)

修行時に用いる袋ことです。サンヤ袋ともいいます。納経帳、経本等お参りに必要な物をいれます。

持鈴(じれい)・鈴(れい・すず)

巡拝の際に、鞄や杖などに付けます。その音色は不魔の役割を担います。特に歩き遍路のお遍路さんにおいては山道などで、自身の存在をまわりに知らせる役目もあります。現在では、鈴の音はお遍路さんの代名詞になっています。

納札(おさめふだ)

各霊場をお参りした際に、本堂、大師堂などにお参りした証として納める札で、四国霊場を何周したかで色が変わります。色分けは1~4周白色、5~6周緑色、7~24周赤色、25~49周銀色、50~99周金色となります。束になっていますので、あらかじめ住所、氏名、願い事を記入しておき、参拝した時に日付を記入するとよいでしょう。また道中でお遍路さんがお接待を受けた際に、御礼として手渡す古来よりの風習もあります。※尚、納められたお札を手に取る、納め札箱を覗いたりすることはマナー上良くありませんので、ご注意ください。

錦の納札(にしきのおさめふだ)

四国霊場を100周以上お参りしたお遍路さんが用いる納め札で、用途は先の納め札と同じです。但し、これらの錦札は市販されておらず、多くは各々で注文生産になります。また、特に錦札をいただいた際は、そのお遍路さんと同じだけお四国をお参りした功徳がいただけると云われ、古来より重宝されています。※尚、納められたお札を手に取る、納め札箱を覗いたりすることはマナー上良くありませんので、ご注意ください。

納め札入れ(おさめふだいれ)

納め札を入れる袋です。入れておくと鞄の中でバラバラになりません。

また御影(御姿)入れとしても使えます。

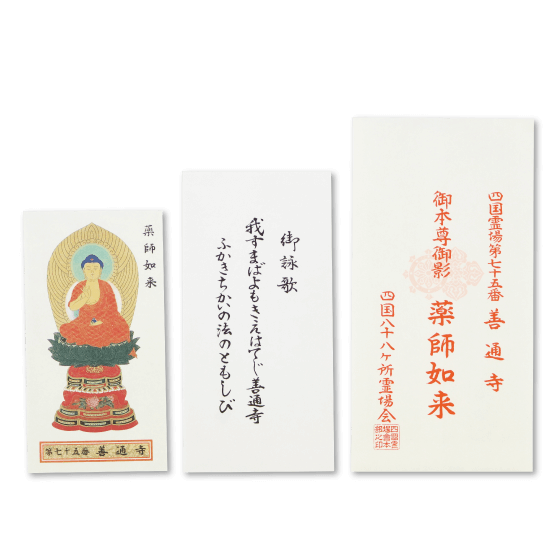

御影(おみえ)・御姿(おすがた)白黒・彩色

白黒の御影は納経帳、納経軸にお納経を行うといただける各寺院のご本尊が描かれたお札です。彩色の御影は別途1体200円にて各寺院でお授けしています。白黒の御影だけご希望の場合は1体100円でお授けしています。集めた後は専用の入れものに入れて保管したり、軸装や額装をして飾ることもできます。何周もして多くある場合は周りの方にお守りとして渡したり、葬儀の際にお棺に入れる場合もあります。表具する際に中心に配置するお大師様の御影は霊場会事務局にて授与しております。

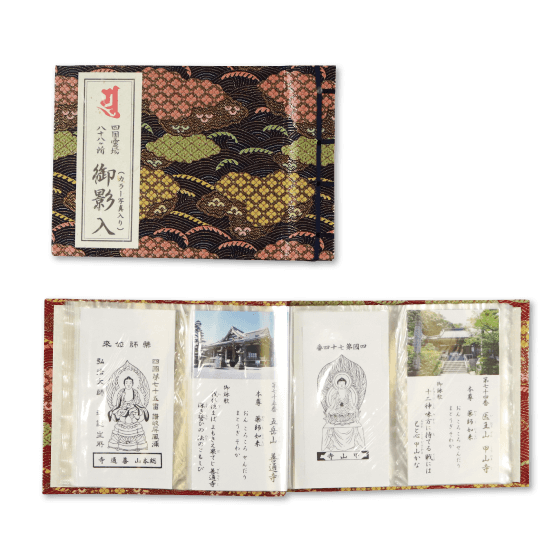

御影(御姿)帳

お納経をいただいた際に授与される白黒の御影(御姿)やお求めになった彩色の御影(御姿)を保存しておくための専用の入れ物です。

これらの入れ物に入れておくと散逸しにくく、汚れなどが付きにくいです。

※御影(御姿)をいただいた際は、その場で入れ物に入れるのではなく、並んでいる他の参拝者の妨げにならないところで入れることを心掛けましょう。

携帯木魚・音木(けいたいもくぎょ・おんぎ)

読経の調子を取るためのもので、複数人でお参りした際には、お唱えするお経が揃い、きれいに聞こえます。

巡拝(じゅんぱい)ローソク・線香(せんこう)など

巡拝の際に仏様やお大師様にお供えする線香とローソクです。また巡拝の際には写真にあるような入れ物に入れておくと、お参りの際に素早く取り出せます。

線香をお供えした際に、香呂に使用済みマッチなどを入れることは好ましくありません。香呂は仏様やお大師様にお供えする場所です。

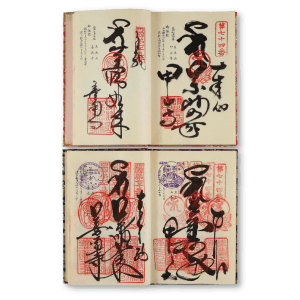

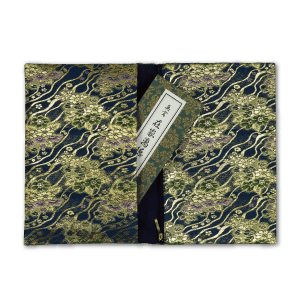

納経帳(のうきょうちょう)

納経帳は各霊場の本堂と大師堂でお経を唱えた(写経を奉納した)証としてお納経(ご朱印)をしていただくものでスタンプ帳ではありませんので、心してお受けください。

また一生のお守りとなりますので、大切にお持ちください。

納経帳(1周・重ね印)

四国遍路ではお納経(ご朱印)は1度だけでなく、「重ね印」といって、お参りする度に2度、3度とご宝印のみを下側のように同じ納経帳に重ねていきます。

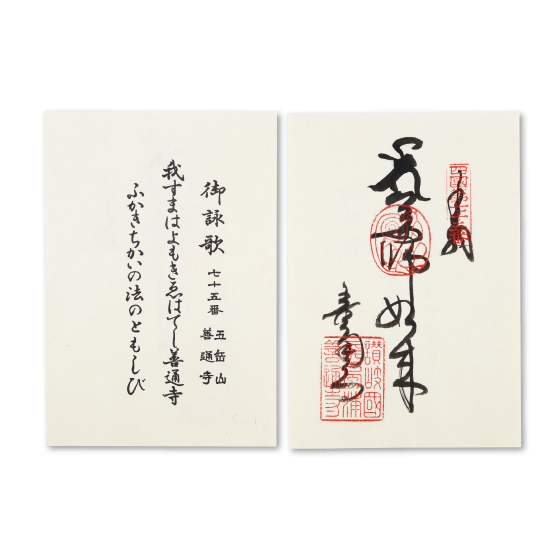

霊場会用紙(れいじょうかいようし)

霊場会が発行している専用の用紙に各霊場がお納経を予め書いているものです。納経帳を持たない場合にはこちらの用紙でお納経をいただく事もできます。

すべて集め終えると形式が揃っているので綺麗に製本することができます。

※必ずしも製本の必要はありません。

経袋(きょうぶくろ)

お経本や念珠などを入れる袋で、保護の役目もあります。入れておくと鞄の中で絡まりにくく、粗末になりません。

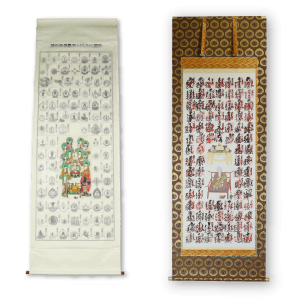

納経軸(のうきょうじく)

各寺院の本堂と大師堂をお参りし、お経を納めた証として納経所で授けていただけるご宝印をいただく納経軸です。軸の場合は納経をすべて取り終え、表具(軸装・額装)仕上げると立派なものになります。子孫末代までの家宝として大切にお伝えください。