賜弘法大師号1100年記念事業のご案内

2020年に弘法大師号を醍醐天皇から授与(延喜21年:921年10月27日)いただき1100年の記念の年を迎えることを記念し、『賜弘法大師号1100年記念事業』と題しまして四国八十八ヶ所霊場会で行う3つの記念事業のご案内を申し上げます。

2020年に賜弘法大師号1100年記念、2023年に弘法大師御生誕1250年記念を迎えます。四国霊場では上記の事業に加え、記念に年に向けて様々な事業を企画しております。

準備が出来次第、皆さまにお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

この記念の年にぜひ四国の地へとお越しください。

皆さまが素敵なご縁に出合えますよう、ご祈念申し上げます。

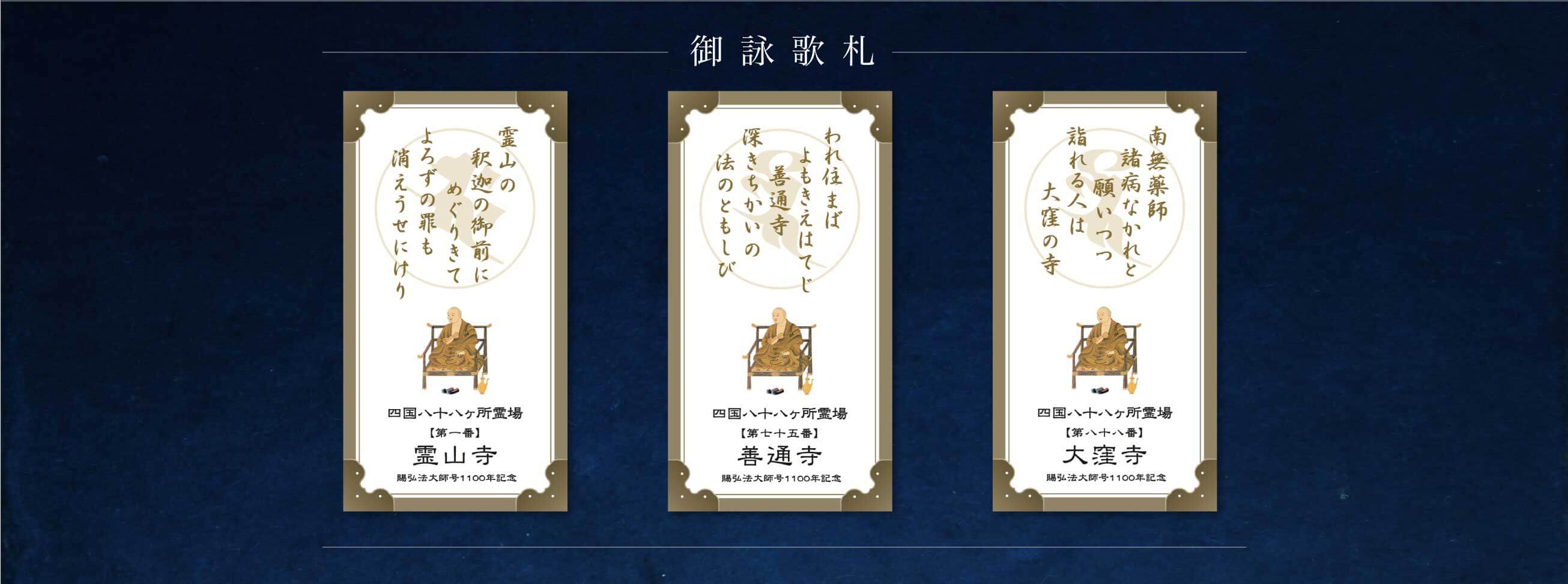

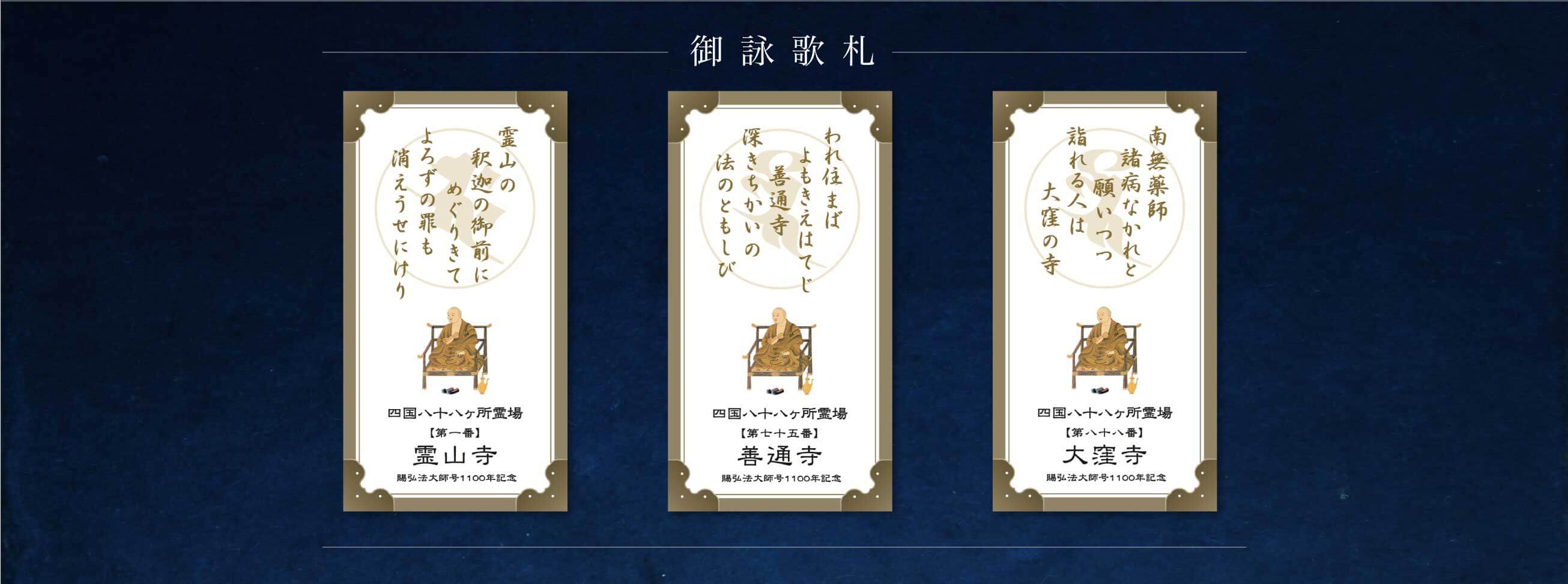

①御詠歌札の配布について

事業内容

各霊場の御詠歌を記載したお札を帳面とお軸を納経いただいた方に無料で配布いたします。別途、ご希望の方には100円で授与いたします。 これは四国霊場の88の寺院を巡ると集める事の出来る各寺院の御詠歌が印字されたお札で、掛け軸や額装または屏風仕立てにと自在に飾れるものとなっております。

配布期間と配布方法

配布期間:2019年5月1日~2022年5月31日(3年3ヵ月)

配布方法:掛け軸、納経帳にお納経いただいた方に無料で配布いたします。

※別途希望者には100円で授与いたします。

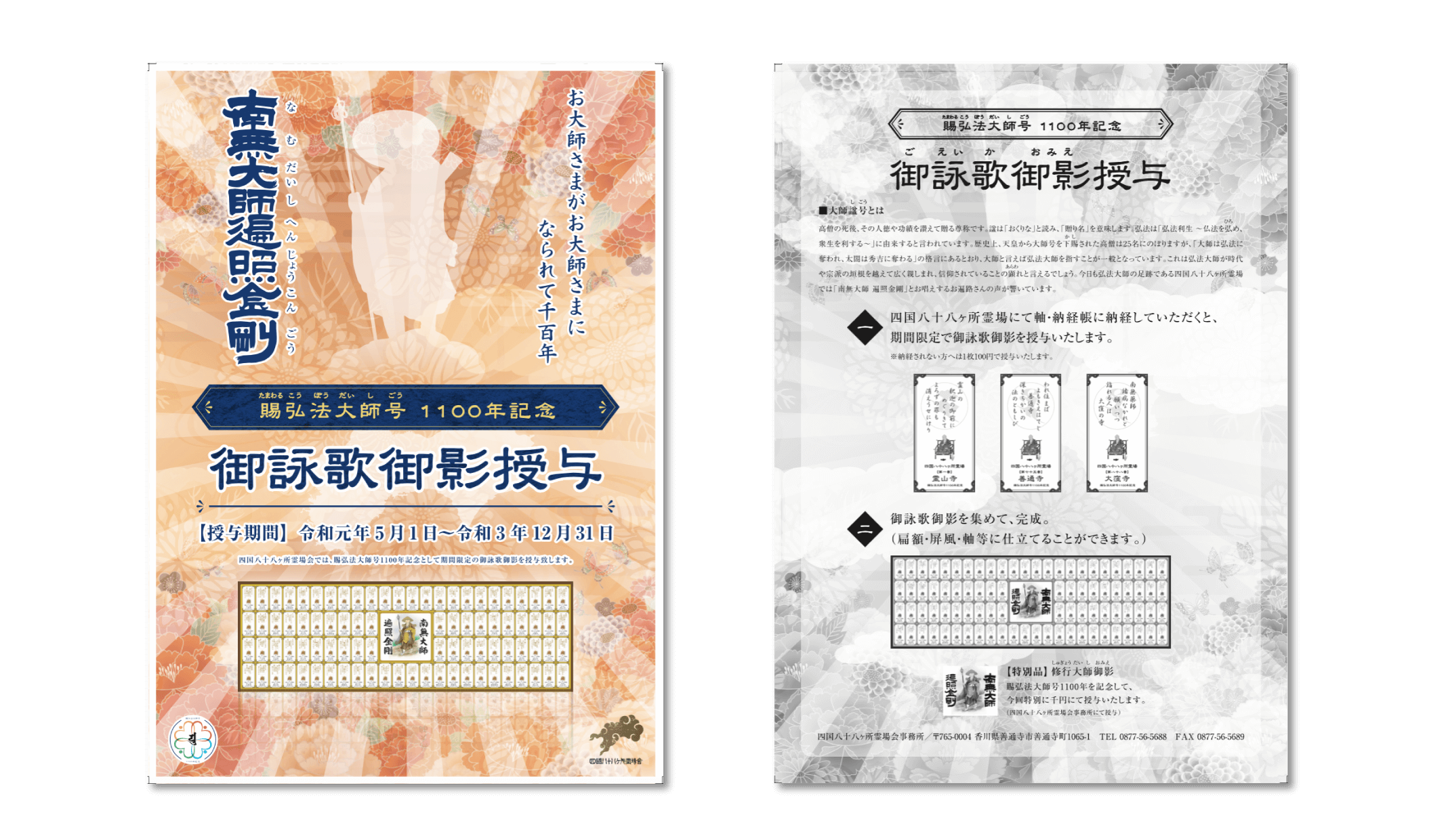

②賜弘法大師号1100年記念大師納経について

2020年に真言宗の宗祖である空海上人が弘法大師の諡(おくりな)を醍醐天皇より賜り1100年を迎える年を記念して、四国八十八ヶ所霊場会では「大師納経」を新たに授与いたします。お大師さまのお納経を各霊場寺院で授与、また全て集め終えると、霊場会特製の記念納経帳ができあがります。

※大師納経は令和2年1月1日より授与いたします。

※納経帳の製本にはお申込みが必要です。

記念大師納経の詳細

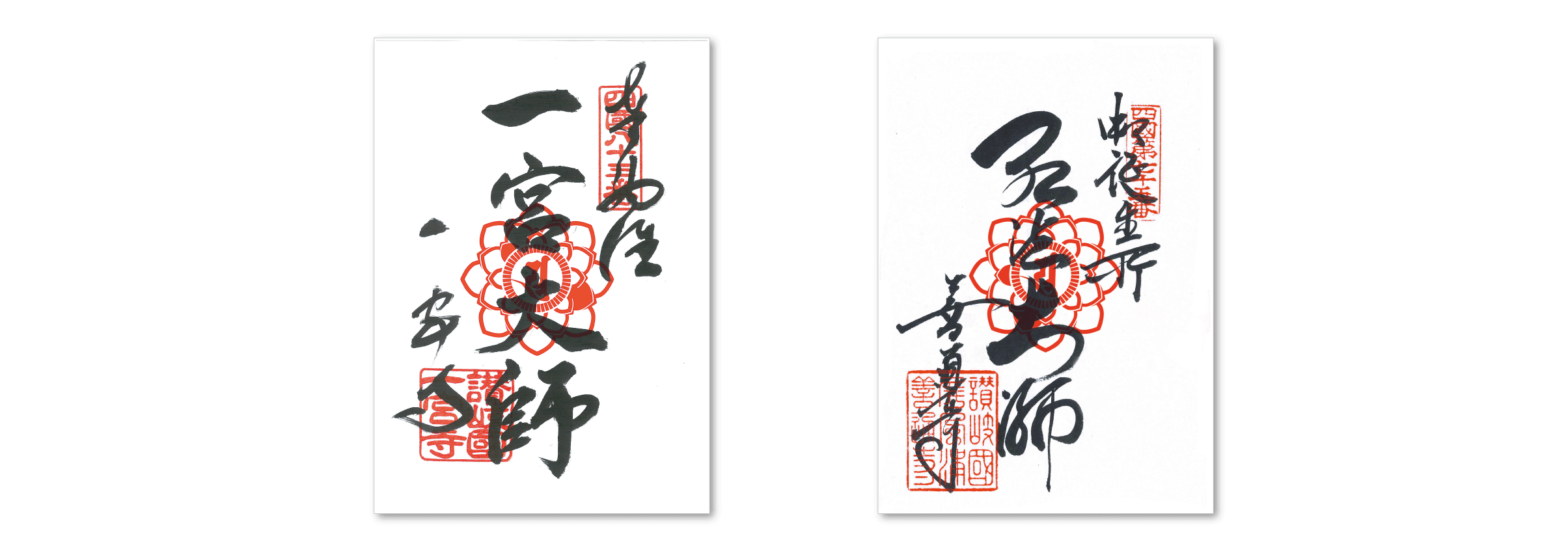

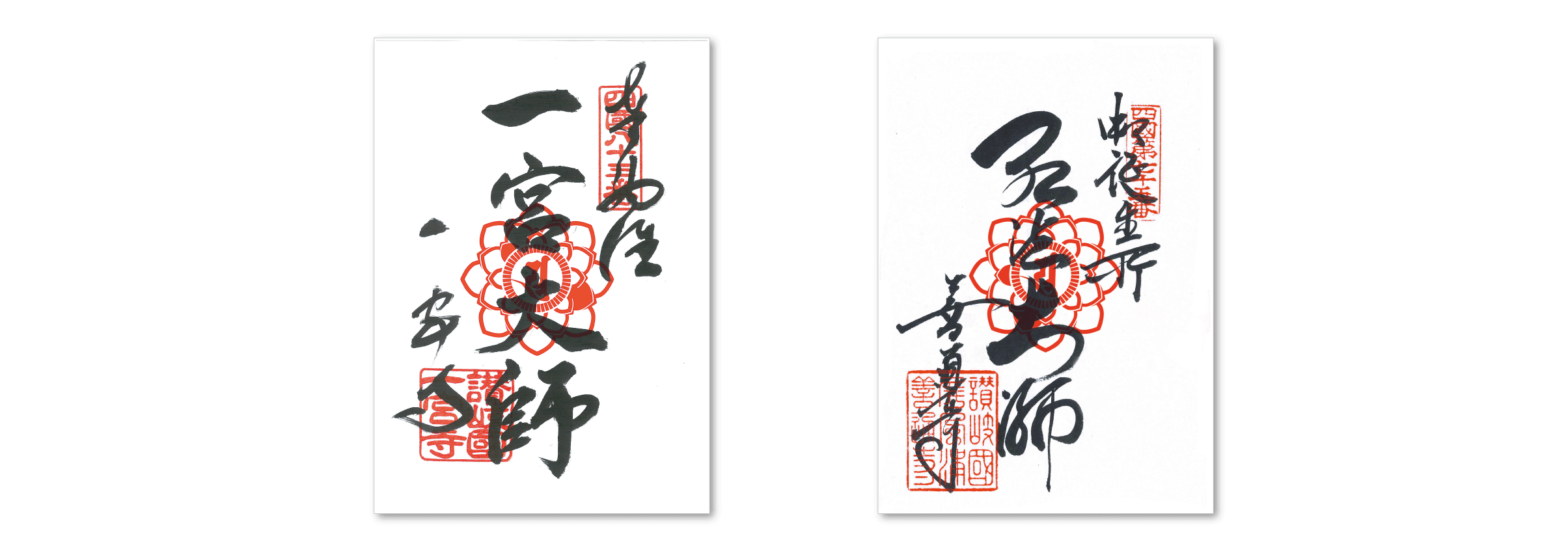

⑴お納経の授与について

四国八十八ヶ所霊場にて、お大師さまのお納経を授与いたします。

※お大師さまのお納経が施されたお納経用紙をビニールに入れてお渡しいたします。御宝印の形容は各霊場寺院によってすべて異なります。

※お大師さまのお納経が施されたお納経用紙をビニールに入れてお渡しいたします。御宝印の形容は各霊場寺院によってすべて異なります。

※お納経代として300円申し受けます。

※今回の大師納経は、従来の納経帳・朱印帳、また掛け軸、白衣には記帳・押印いたしません。あらかじめご了承ください。

※大師納経のデザインは授与期間中に変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

⑵集め終わったら

全て集め終えましたら、全てのお納経を四国八十八ヶ所霊場会事務所までご郵送ください。

※製本申込用紙と送付用シールは基本的に下記の寺院で配布しております。

1番霊山寺、75番善通寺、88番大窪寺

※下記のリンクより申込用紙等をダウンロードいただき、印刷の上ご利用いただくことも可能です。縮小、拡大せずにA4サイズ印刷してご利用ください。

申込用紙をダウンロード

⑶ご返送について

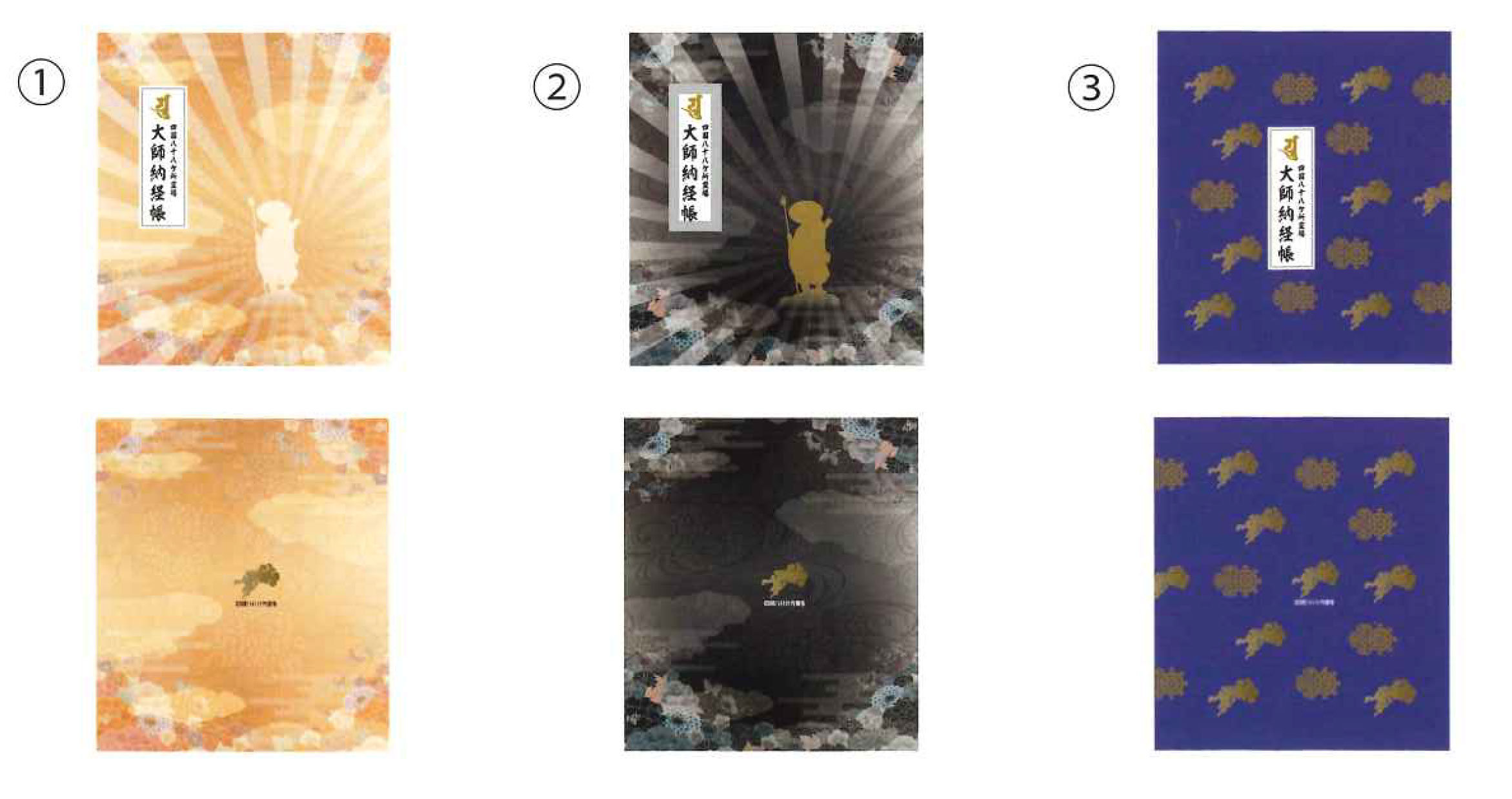

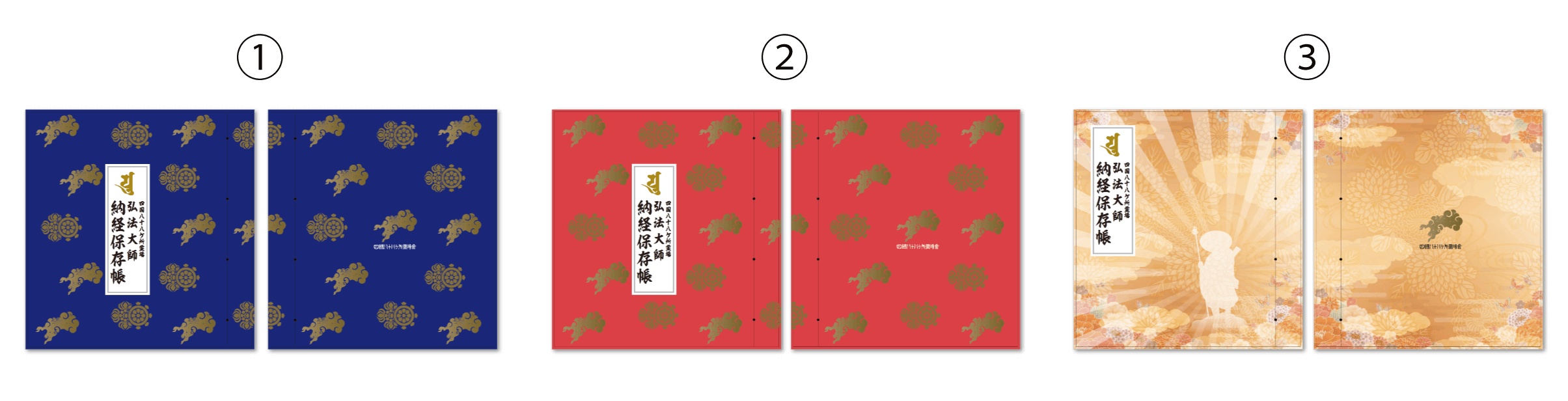

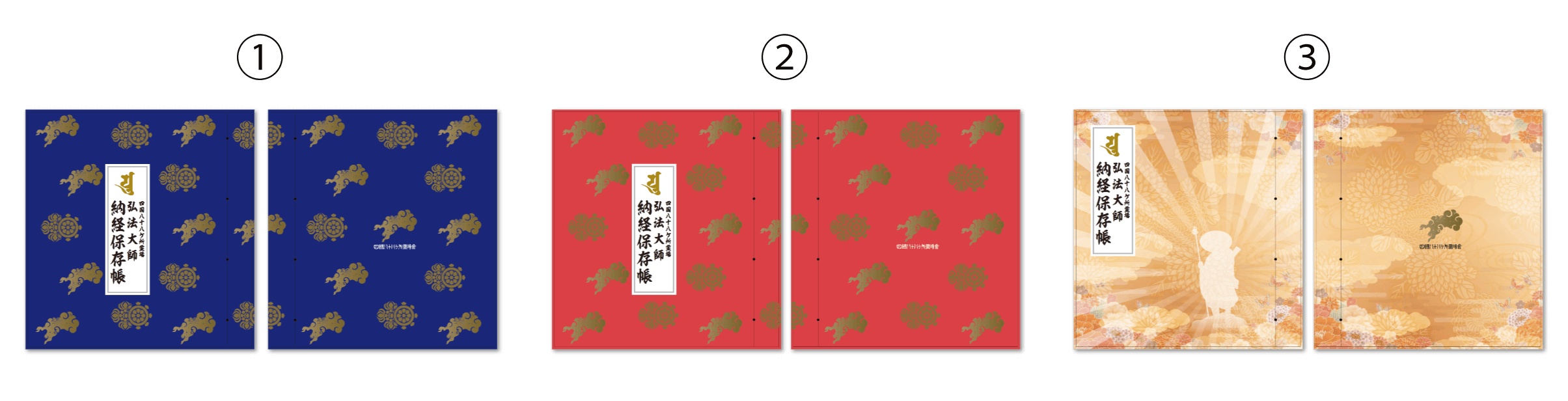

特製納経帳に製本してご返送いたします。表紙はお好きな図柄よりお選びいただけます。

※製本は有料(3,500円〈税・送料込〉)となります。

※霊場会特製納経帳に製本をお申込みいただいた方には、霊場会公式の結願の証と記念散華を合わせて授与いたします。

大師諡号とは

高僧の人徳や功績を讃えて贈る尊称です。諡は「おくりな」と読み、「贈り名」を意味します。真言宗の宗祖である空海上人は延喜21(921)年、10月27日に醍醐天皇より「弘法大師」の諡号が贈られました。弘法は「弘法利生~仏法を弘め、衆生を利する~」に由来すると云われています。歴史上、天皇から大師号を下賜(かし)された高僧は25名にのぼりますが、「大師は弘法にとられ、太閤は秀吉にとられる」の格言にある通り、大師と言えば弘法大師を指すことが一般的になっています。これは弘法大師が時代や宗派の垣根を越えて広く親しまれ、信仰されていることの顕(あらわ)れと言えるでしょう。

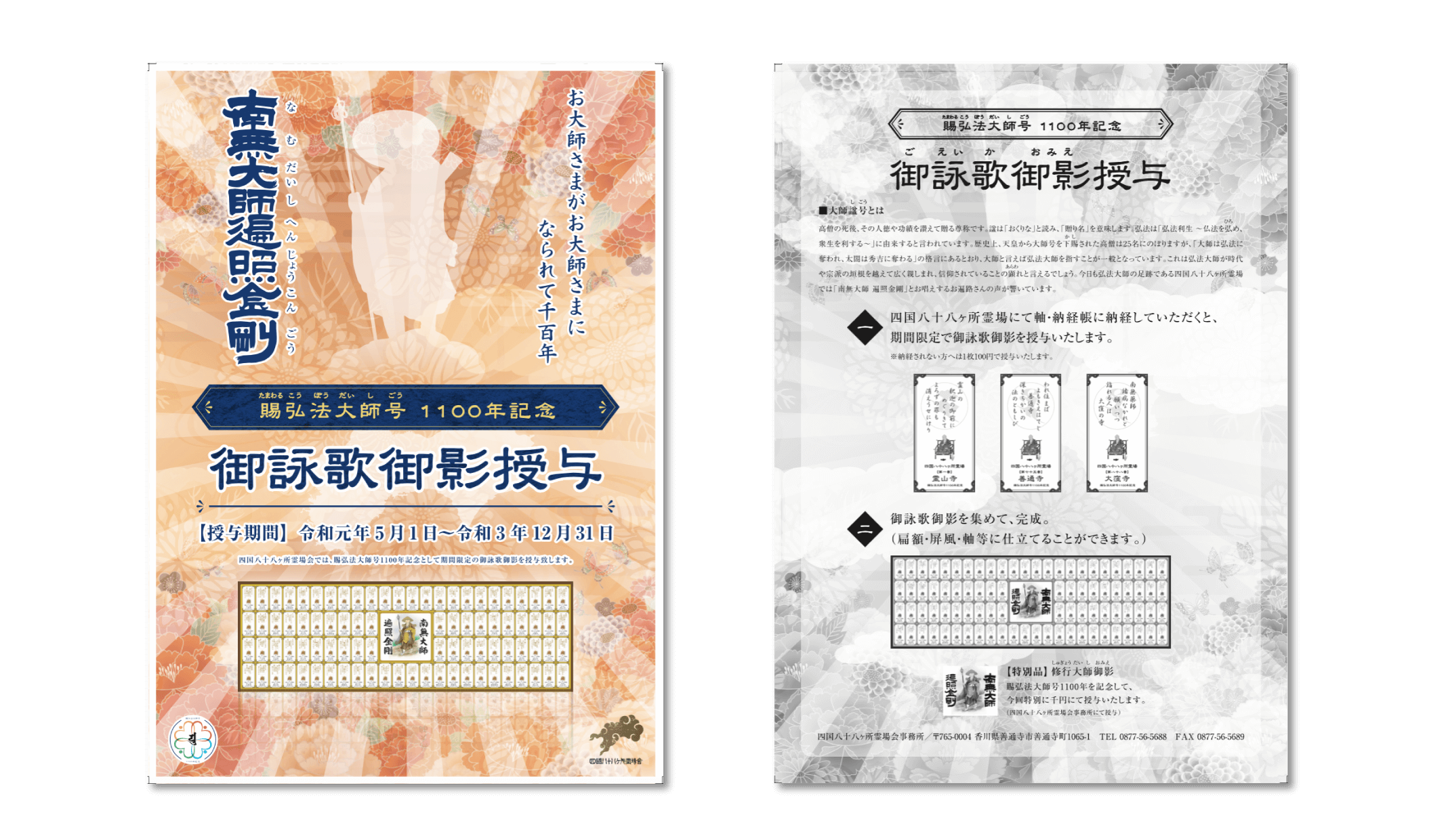

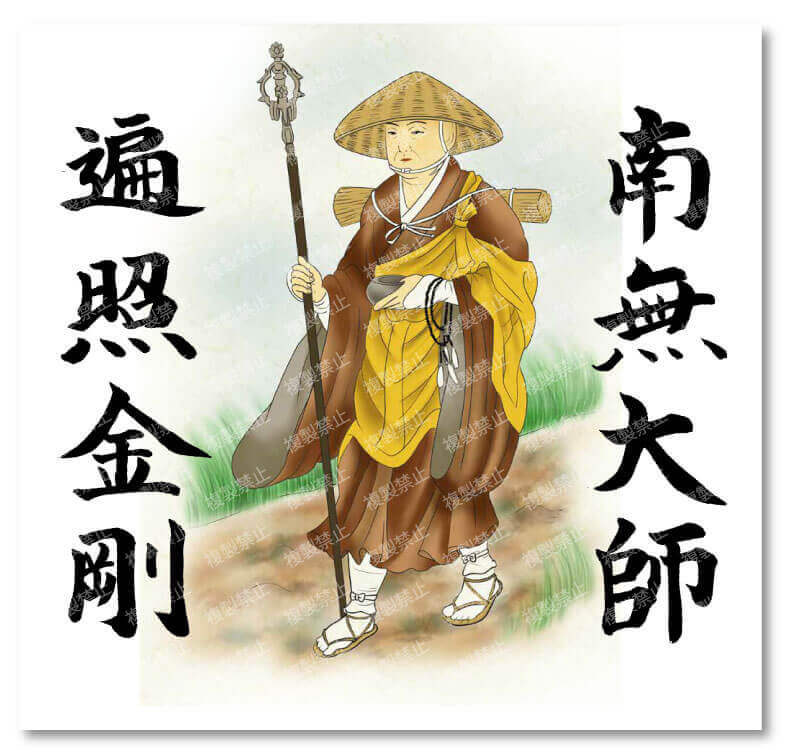

③賜弘法大師1100年記念【特別品】修行大師御影について

賜弘法大師1100年を記念して今回新たに四国八十八ヶ所霊場会限定の修行大師御影を特別にご用意いたしました。

この御影は今回授与する御詠歌札の中心に配置して表具する事ができます。

その他に、既存の白黒御影や彩色御影の表具にもお使いいただけます。

この機会にぜひお求めください。

なお、【特別品】修行大師御影は下記の四国八十八ヶ所霊場会事務所にて千円にて授与しております。

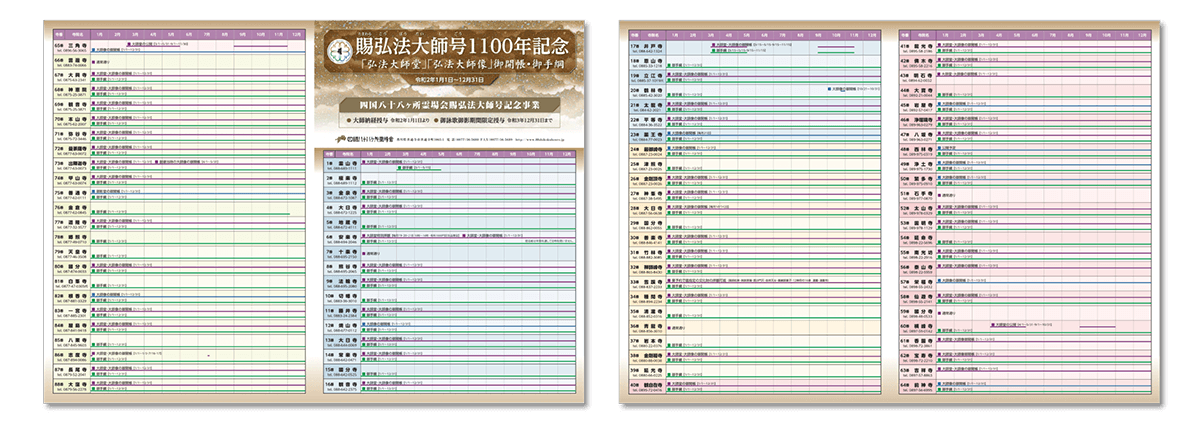

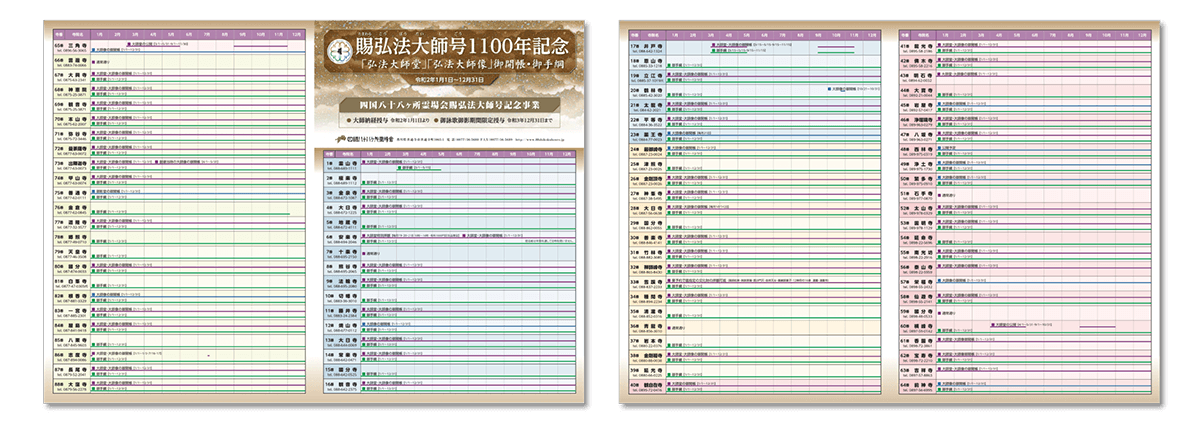

④賜弘法大師号1100年記念 結縁「大師堂」「大師像」御開帳・御手綱について

設置期間:令和2年1月1日(水)~12月31日(木)

※現在は新型コロナ感染拡大防止のために御手綱の設置を当面の間、見合わせております。

※弘法大師諡号1100年記念弘法大師結縁事業の日程のご確認は以下の画像をクリックしてください。

(ダウンロード・印刷が可能です。)

その他ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

(一社)四国八十八ヶ所霊場会事務所

- 住所

- 〒765-0004 香川県善通寺市善通寺町1065-1

(総本山善通寺駐車場内の売店裏にございます。)

- TEL

- 0877-56-5688

- FAX

- 0877-56-5689

- 定休日

- 日曜日、大晦日、年始の3日間

(臨時休業の場合もございますので事前にお問合せください。)

受付時間:午前9時頃~午後5時頃まで